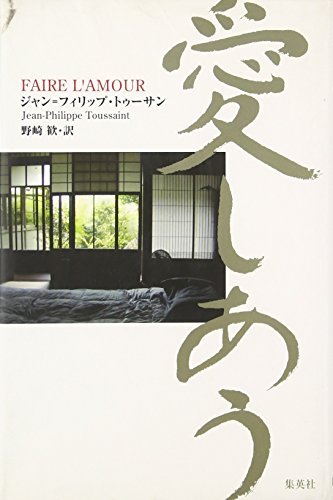

作品概要・所感

日本を舞台にした、トゥーサンの2002年作。別れることを決めているフランス人男女カップルの物語だ。タイトルは『愛しあう』(Faire L'amour)つまりMaking Loveということだけれど、扱われているのは愛の終わりの地点における心の機微や倦怠感といったものである。

トゥーサンというと、『浴室』に代表されるような、ひねくれてドライでユーモラスな作風の作家という印象だったけれど、本作は全体に沈んだトーンになっていて、静謐さのようなものすら感じられる。いわゆるトゥーサン的な軽やかなムードとは、かなり雰囲気を異にしているのだ。

もっとも、作品の組み立て方については従来通りとも言える。事情や心情の説明といったものはあくまでも最低限にとどめられ、ミニマルな断章形式でさまざまな情景が少しずつ描写されていく。主人公の「ぼく」は恋人のマリーとともに、東京へやって来る。マリーはファッションデザイナーで、日本でコレクションを行うのだが、「ぼく」はその付き添いというわけだ。ふたりは、ふたりの関係の終わりを感じ取ってはいるが、きっぱりと別れることもできないでいる。「ぼく」はマリーとチェックインしたホテルの屋上プールで泳いだり、雪の降りしきる新宿のネオン街をさまよったり、路地裏の安食堂に入ったりする。マリーの仕事の現場に同席したり、ふとしたおもいつきで京都に向かってみたりもする…。

愛の終わりのウェットな倦怠感

主人公の動きがただの行き当たりばったりにしか見えない、という点は他のトゥーサン作品と同様だが、本作の場合はその彷徨を、愛の終わりに伴うもやもやした感情に結びついたものとして素直に読むことができる。そのため、物語全体の輪郭も比較的クリアなものになっていると言っていいだろう。

トゥーサンは、「ぼく」の所在なさげな姿と内面とを繊細かつ美しい筆致で描き出していく。「ぼく」の態度は、日本というある種エキゾチックで記号的な舞台と相まって、ますます地に足がつかないふわふわとしたものに見える。チープでキッチュなシチュエーションが続いていくのだが、それこそが別れに伴う不安定な感情をいっそう切実なものにしていくのだ。(そして、感情が切実になればなるほどに、シチュエーションはいっそうチープでキッチュになっていくようでもある。)

ぼくらは人ごみの中を足並みを揃えて歩き続け、一見一緒に歩いているような格好で、お揃いの白いウールのソックスを履いてサンダルをつっかけ、くるぶしのところの馬鹿げた赤と青のラインもまったく同じ、しかしながらめいめいは相手に対して底意地の悪い考えをめぐらせつつ、さきほどの出来事から受けた苦しみに耐えているのだった。互いに何も言わなかったーーもう話をしようとさえしなかった。ときどきぼくは彼女のほうを盗み見た。だれが悪かったかなど問題ではなかったし、きっとどちらも悪くはなかったのだろう。愛しあっていながら、ぼくらはもう相手に我慢がならなかった。いまやぼくらの恋においては、全体としては相変わらずお互いに対し苦痛よりも喜びを与えているとしても、しかしその少しばかり苦痛がもはやぼくらにとっては耐えがたいという、そんな状況が生じていた。(p.79)

全体的にしっかりウェットで、メランコリックでもあるのに、決してシリアス過ぎたり重過ぎたりはしない、硬質で独特な浮遊感のある文体は、やはりトゥーサンという感じだ。恋愛の終わりのこのだらだらした空気、たしかにかつて経験したことがあるよな…などとおもいつつ読んだ。完全に終わりだと互いにわかっているのにどうにも別れがたいという、あの決着の先延ばし感、あるいは疲労感。