★★★

女子高生の星泉(薬師丸ひろ子)は父を亡くして天涯孤独になるが、ある日、マユミ(風祭ゆき)という女が自宅にやってくる。彼女は父の恋人だった。さらに、学校から帰ろうとすると、校門でやくざたちに出迎えられる。泉が目高組の4代目組長に指名されたのだという。しかし、子分は佐久間真(渡瀬恒彦)ら4人しかいない。

原作は赤川次郎の同名小説【Amazon】。

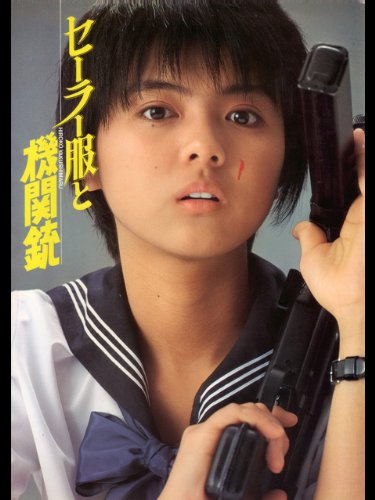

薬師丸ひろ子のあどけなさが良かった。彼女は当時17歳。のっけからセーラー服姿でブリッジしているし、ソファーを使ってでんぐり返しもしている。私服姿は小学生と見紛うほどで、少女というよりは少年のようだ。髪がショートカットのせいか、性的に未分化であることを強く印象づける。女性性をあまり感じさせないところが彼女の特徴だろう。それゆえに、口紅をつけたり赤いハイヒールを履いたりすると際立つ。

また、体を張った演技もしていて、クレーンで吊るされて泥に漬けられたり、37歳のおじさんとキスしたりする。17歳にそういうことを要求する映画界と、そのオーダーをきっちりこなす薬師丸にプロ意識を感じた。いい映画とは、多かれ少なかれ出演者の犠牲によって成り立っている。コンプライアンスでガチガチの現代と違って、当時はおおらかだったようだ。

ロングショットと長回しの多用が目立つ。アイドル映画だったら女優の顔を見せたくなるのが人情だが、本作はその逆をしている。薬師丸を示すアイコンはセーラー服などの特徴的な衣装で、顔の判別はつかない。大きな世界の中にポツンと孤立する無力な存在として描かれている。また、長回しも徹底していて、ワンシーンをワンカットで撮り切ろうとする意欲が窺える。荒唐無稽な物語をリアリズムの手法で撮るというギャップがあり、大仏のシーン、暴走族のシーン、屋上のシーンなどが印象的だった。

薬師丸演じる泉は、母性とケアの役割を背負わされている。それは亡くなった父親に対してもそうだったし、刃物で刺されて怪我をした子分(酒井敏也)に対してもそうだ。特に後者はえげつない。泉が怪我の手当てをしている最中、母性を求めて抱きついてくるのである。まだあどけない泉に対して、過剰な女性性を要求している。この部分をどう評価すべきだろう。古臭いジェンダー規範だとして一刀両断すべきだろうか。しかし、現実では男性は男性であることから逃れられないし、女性は女性であることから逃れられない。母性とケアの役割は、現代にまでまとわりつく「社会の実態」を表現しているように思える。

クライマックスでは、泉と佐久間が敵の事務所に討ち入りする。面白いのはこの事務所の設計で、ドア側の壁をスクリーンにして時代劇を映しているのだった。それを背景にして、敵と味方が向かい合う。この絵面は鈴木清順みたいなケレン味があってインパクトが大きかった。

三國連太郎演じる「太っちょ」も強烈な印象を残す。彼は漫画に出てきそうな悪魔的人物で、禁断症状に苦しむのを見たいがために、ヘロイン中毒者を増やそうとしていた。挙句の果てには、手術室で泉を解剖しようとしている。太っちょもまたケレン味たっぷりの悪党だった。