0% encontró este documento útil (0 votos)

21 vistas6 páginasTextos Literarios

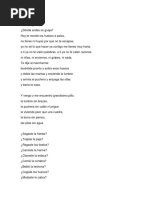

El documento incluye una serie de poemas y relatos que abordan temas de soledad, amor, guerra, y la lucha por la libertad. A través de diferentes voces literarias, se exploran las emociones humanas y las injusticias sociales, destacando la tristeza de la vida sin flores, la opresión de los presos políticos, y la complejidad de las relaciones interpersonales. Cada obra refleja la búsqueda de identidad y la resistencia ante las adversidades.

Cargado por

Lucila MantiñanDerechos de autor

© © All Rights Reserved

Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.

Formatos disponibles

Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

0% encontró este documento útil (0 votos)

21 vistas6 páginasTextos Literarios

El documento incluye una serie de poemas y relatos que abordan temas de soledad, amor, guerra, y la lucha por la libertad. A través de diferentes voces literarias, se exploran las emociones humanas y las injusticias sociales, destacando la tristeza de la vida sin flores, la opresión de los presos políticos, y la complejidad de las relaciones interpersonales. Cada obra refleja la búsqueda de identidad y la resistencia ante las adversidades.

Cargado por

Lucila MantiñanDerechos de autor

© © All Rights Reserved

Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.

Formatos disponibles

Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd